C言語入門|条件付きコンパイルのしくみ

― ソースコードを状況に応じて切り替える技術

「#define は危ないし、もう使わなくてもいいんじゃない?」

そんな気持ちになるのも無理はありません。

ですが、プリプロセッサには

今でも現役で役立つ機能 がもう1つあります。

それが 条件付きコンパイル です。

条件付きコンパイルを使うと、

同じソースコードから、用途の異なる実行ファイルを作る

ことができます。

条件付きコンパイルとは何か

条件付きコンパイルとは、

コンパイル前の段階で、ソースコードの一部を有効・無効に切り替える仕組み

のことです。

重要なのは、これは if 文のような

実行時の分岐ではない

という点です。

- if 文:プログラム実行中に条件判定

- 条件付きコンパイル:コンパイル前にコード自体を削除・残存させる

つまり、不要なコードは 最初から実行ファイルに含まれません。

条件付きコンパイルの基本例

次の例を見てみましょう。

#include <stdio.h>

#define BUILD_MODE 3

int main(void)

{

int level = 0;

#ifdef BUILD_MODE

printf("BUILD MODE is enabled\n");

#endif

#ifndef BUILD_MODE

printf("RELEASE MODE is enabled\n");

#endif

#if (BUILD_MODE == 1)

level = 1;

#elif (BUILD_MODE == 2)

level = 2;

#elif (BUILD_MODE == 3)

level = 3;

#else

level = 9;

#endif

printf("level=%d\n", level);

return 0;

}実行結果

BUILD MODE is enabled

level=3この結果は、BUILD_MODE が定義され、かつ 3 に設定されている

という条件をプリプロセッサが事前に評価した結果です。

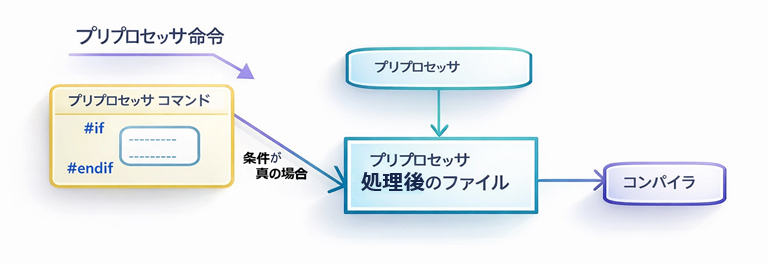

プリプロセッサによる分岐の流れ(図のイメージ)

図の説明

この図では、

- ソースコードがプリプロセッサに渡される。

- #define の有無や値を確認

- 条件に合わないコードを削除

- 残ったコードだけをコンパイラへ渡す。

という流れを示しています。

削除されたコードは、コンパイラにすら届かない

という点が、if 文との最大の違いです。

条件付きコンパイルで使う命令

条件付きコンパイルには、次のプリプロセッサ命令を使います。

マクロ定義の有無で判定する

#ifdef マクロ名

#endifマクロが定義されていれば有効になります。

#ifndef マクロ名

#endifマクロが定義されていなければ有効になります。

値や条件式で判定する

#if 条件式

#elif 条件式

#else

#endif条件式には、

数値・関係演算子・論理演算子

を使えます。

ただし、変数は使えません。

あくまで #define された値のみが対象です。

条件付きコンパイルが活躍する場面

条件付きコンパイルは、次のようなケースでよく使われます。

| 利用シーン | 内容 |

|---|---|

| デバッグ | デバッグ時のみログや検査コードを有効にする。 |

| 環境差異 | OS や CPU によって処理を切り替える。 |

| コンパイラ差 | GCC・Clang・Visual C++ でコードを分ける。 |

| 機能制限 | 軽量版・製品版で機能を削減する。 |

特に デバッグコードの切り替え は、

実務でも非常によく登場します。

インデントと可読性の注意点

「あれ? プリプロセッサ命令って、インデントしないの?」

実はこれ、昔からの C 言語文化です。

#ifdef DEBUG

printf("debug\n");

#endifプリプロセッサ命令は

行頭に書くのが慣習

とされています。

ただし、

- 多用しすぎる。

- 入れ子が深くなる。

と、一気に読みにくくなります。

条件付きコンパイルは強力ですが、

使いすぎるとバグの温床になる

ということも覚えておきましょう。

条件付きコンパイルとの上手な付き合い方

条件付きコンパイルは、

- ビルド時にコードを切り替えられる。

- 実行ファイルを軽くできる。

という大きなメリットがあります。

一方で、

- 実行時には確認できない。

- ソースコードが複雑になりやすい。

という弱点もあります。

基本方針

- 必要な場面に限定して使う。

- デバッグ用途に留める。

- 深い入れ子は避ける。

このバランス感覚が、プロのC言語エンジニアには求められます。